张兰英寻滋案开庭律师做无罪辩护

2021年12月17日上午,天津维权人士张兰英寻衅滋事案在天津南开区法院开庭审理,张兰英的女儿及法院组织的几名工作人员参加了旁听,张兰英在看守所视频参加了庭审。常伯阳律师为其做了无罪辩护。

庭审刚开始,张兰英询问其中的一个姓肖的辩护人(张兰英女儿委托的)是做无罪辩护还是有罪罪轻辩护,肖姓律师讲她有独立辩护权,准备做有罪罪轻辩护,张兰英当场拒绝肖姓律师为她辩护。

另一位律师常伯阳律师为其做了无罪辩护,常律师认为,因对国家机关处理与其有关的事务不服而在网上表达诉求,被以寻衅滋事追究刑事责任的非常罕见。这牵涉到公民宪法权利的保障,公民有对国家机关及其工作人员的批评建议权,公民也有对司法机关的判决不服的申诉权,网上表达是现代互联网时候实现上述权利的一种快捷有效的途径,网上发表文章与到国家机关投递申诉书没有本质上的区别,而公诉机关却将张兰英在网上的表达诉求的言论认定为不实言论亦即虚假信息,将公民言论的价值判决认定为事实判断。

如果张兰英被判有罪,天津南开地方法院将开公民网上喊冤被判寻衅滋事罪的先河。

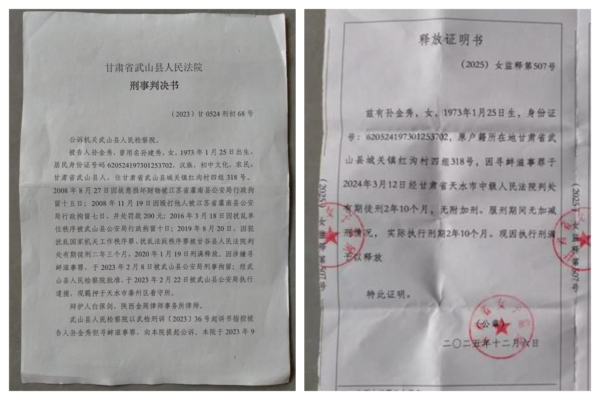

据悉,张兰英曾经是天津市某银行中层领导,因家里房屋拆迁维权,被寻衅滋事判刑,在服刑期间父亲病逝,年迈的母亲无人照顾。2020年12月份张兰英去北京国家信访局喊冤被带回羁押,2021年12月17号再次被寻衅滋事开庭审理。

附:常伯阳律师辩护词

张兰英通过微博表达不满和诉求的言论属于公民批评建议权及言论表达权以及行政诉讼法、刑事诉讼法所规定的申诉权的范围,受法律保护,张兰英不构成寻衅滋事罪的辩护意见

审判长、审判员:

河南金色阳光律师事务所接受张兰英家人的委托,指派本律师作为张兰英的辩护人,参与张兰英寻衅滋事案的辩护工作,现辩护人就本案的事实和法律适用提出以下辩护意见供合议庭参考。

辩护人的意见是:张兰英通过微博表达不满和诉求的言论属于公民批评建议权、言论表达权以及行政诉讼法、刑事诉讼法所规定的对裁判不服的申诉权的范围,受法律保护。张兰英没有寻衅滋事的动机,其微博言论没有编造虚假事实,其言论正确与否只是价值判断问题,而非事实判断问题,张兰英不构成寻衅滋事罪。

首先,控方没有举出确实充分的证据证明涉案的微博内容系张兰英所为。

虽然控方举证证明微博帐户“天津张兰英10″绑定了天津建行曾配置给张兰英的手机号,但现实中由于手机号码弃用,或为他人所用的情况时有发生,仅凭绑定的手机号码就认定“天津张兰英10″微博帐户所发的内容系张兰英所为不能让人信服。控方只有举证证明“天津张兰英10″微博帐户的内容出自张兰英的iP地址,才能认定系张兰英所为。

没有证据证明马士付在百度百家平台发布的“天津南开:一个幸福的家庭由拆迁变得支离破碎”系张兰英所授予发布

法庭调查证明,张兰英因为担心资料被人为干预而遗失,发给谭秀萍让谭秀萍保存,而没有要求谭秀萍对外发布。张兰英和邢鉴、马士付都不认识,控方也没有提供张兰英要求邢鉴、马士付对外发布有关信息的证据。控方的这一指控是没有任何证据的。

即便控方所出示的微博内容系张兰英所为,但张兰英微博上的言论也属于正常的言论表达范围,受法律保护,当然不构成犯罪

辩护人认为张兰英在微博上发表的对拆迁不满的意见,对黑监狱的揭露的言论,以及对其刑事判决不服的意见均属于宪法所规定的公民对国家机关及其工作人员批评建议权以及言论表达自由权的范围,同时,也是我国民事诉讼法、行政诉讼法、刑事诉讼法所规定的公民对判决不服而行使的申诉的权利。公民对国家机关(包括行政机关和司法机关)作出的与自己有关的行为不服,有权向国家机关申诉、控告表达诉求。公民当然也有权将本人的诉求发布到互联网,这是科技进步给公民言论表达所带来的便利。试问,张兰英将与本人有关的诉求寄送给国家机关与发布在网联网上有本质的区别吗?其诉求的内容没有因公开的方式不同而有所改变。既然张兰英将诉求寄给国家机关合法,那发布到网上为什么就违法了,就成了发布“虚假言论”了。

张兰英案件事实非常清楚,就是在微博上表达诉求,这一点应该没有异议,微博上的内容是否属于“不实言论”,就象法庭上的诉讼参与人的言论是否是事实,是否符合真理的标准一样,都是主观的东西,本身不存在真假的问题,基本上属于价值判断的问题而非事实判断。比如黑监狱,张兰英认为属于非法限制人身自由,而办事处的维稳人员可能不认为是黑监狱,认为是为其安排休闲旅游项目。又比如,拆迁是否合法问题,张兰英认为违法终止听证就是违法,在发改委没有立项前搞拆迁就是违法,还有对之前的刑事判决,张兰英认为其没有在公共场所起哄闹事,没有造成公共场所秩序严重混乱,不构成犯罪,所以以前的刑事判决是徇私枉法的判决,这难道说是“发布不实言论”吗?

纵观目前各地政府出于所谓维稳的需要(实际上是出于地方利益的需要而假借维稳的名义)对上访维权公民刑事追究的现状,尚未出现过因网上喊冤或表达诉求而以寻衅滋事罪追究刑事责任的先例。以寻衅滋事罪追究上访群众刑事责任多以上访群众的“行为”(比如到敏感场所非访了,比如要胁维稳人员要钱了等都是具体的和为)作为追究刑事责任的依据而非“言论”。天津南开检察院以网上喊冤言论追究上访群众寻衅滋罪的刑事责任开了司法恶例。

张兰英没有寻衅滋事的动机

张兰英房屋被强拆是事实,张兰英嫌当时政府补偿的价格低(政府给的补偿价是每平方12500元,而当时此地段的二手房价已经接近20000元每平方)也是事实,政府终止听证也是事实,因维稳需要限制张兰英人身自由也是事实,为此,张兰英付出了很大的代价,比如被判刑等都是事实,基于上述事实,张兰英表达不满系事出有因,张兰英不存在寻衅滋事的动机。

公诉机关适用法律错误

1、 公诉机关指控张兰英其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定”,而《刑法》第二百九十三条第一款规定了四种寻衅滋事情形,而控方指控张兰英的行为属于“在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的”的行为。很显然公诉机关所适用的法律与张兰英的行为风马牛不相及,在“公共场所”起哄闹事,这里的“公共场所”显然是现实的公共场所,而非虚拟的“公共场所”。至于“造成公共场所秩序严重混乱”更是捕风捉影,没有任何证据支持。

2、根据现有的法律规定,即便张兰英微博内容存在“不实言论”,只要不属于《刑法修正案(九)》中的“虚假的险情、疫情、灾情、警情”,或者《刑法》第二百九十一条之一虚假恐怖信息罪,也不构成犯罪。

2015年刑法修正案(九)颁布实施以后,事实上已经取代了2015年颁发实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》关于编造传播虚假信息网络寻衅滋事的规定,新法优于旧法,况且《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》只是司法机关所做的司法解释,而刑法修正案(九)则是立法机关人大常委会制定的法律,不论从制定机关还是法律的层级,刑法修正案(九)必然取代《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定。

而刑法修正案(九)三十二规定、在刑法第二百九十一条之一中增加一款作为第二款:“编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。”《刑法修正案(九)》增加的编造、故意传播虚假信息罪所编造、传播的则是虚假恐怖信息以外的其他虚假信息,这弥补了原刑法规定的不足。编造、故意传播虚假信息罪的罪状完全照搬了《网络诽谤解释》的相关规定,故可以合理地认为,司法解释的相关规定已被新的法律取代废止。按照现行刑法的规定,虚假信息包括虚假的恐怖信息和其他虚假信息(虚假的险情、疫情、灾情、警情),在网上发布这些虚假信息不再构成寻衅滋事罪。寻衅滋事罪的基本刑是五年以下有期徒刑、拘役或者管制,加重刑可到五年以上十年以下有期徒刑。而编造、故意传播虚假信息罪的刑罚无论是基本刑还是加重刑,都比寻衅滋事罪轻。重罪重刑,轻罪轻刑,发布虚假信息自然比发布虚假信息以外的其他信息社会危害性更大,既然在网络上发布虚假信息(虚假的险情、疫情、灾情、警情)只能成立较轻的编造虚假信息罪,那么发布虚假信息以外的其他信息就更不能论以较重的寻衅滋事罪论处。如果将编造传播虚假信息以外的其他网络发帖行为用寻衅滋事罪予以兜底,那么整个刑法的逻辑体系就会崩溃,罪刑相当原则也就失去了意义。值得特别说明的是,立法者在规定编造、故意传播虚假信息罪的时候,对于虚假信息仅仅列举了险情、疫情、灾情、警情四种特定的类型,没有如规定恐怖信息那样使用“等”进行兜底。

因此,如果编造、故意传播的是这四种类型以外其他非恐怖的虚假信息,那就不构成本罪,自然也更不构成更重的寻衅滋事罪。因此,从法律渊源上讲,新法取代了旧法,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》关于利用网络传播虚假信息寻衅滋事的规定应当废止,公诉机关以两高的解释作为法律依据系适用法律错误。

而事实上微博帐户“天津张兰英10”所发布的信息均不属于“虚假的险情、疫情、灾情、警情”,因此张兰英不构成编造、故意传播虚假信息罪,更不构成处罚较重的寻衅滋事罪。

综上,辩护人认为,即便“天津张兰英10”微博帐户上的内容系张兰英所为,也属于公民言论表达自由权的范围,不构成犯罪,张兰英因没有寻衅滋事的动机和行为,更不构成寻衅滋事罪,希望审判机关坚守法律底线,避免在天津出现以寻衅滋事罪追究维权群众言论表达权的恶例,建议宣告张兰英无罪。

辩护人:常伯阳

2021年12月18日

2021年12月18日

来源:民生观察网